ফেসবুক, টুইটার কি বাকস্বাধীনতার নতুন নিয়ন্তা?

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিষিদ্ধ করে চমক সৃষ্টি করে টুইটার

“ও, আপনি বুঝি ব্যাপারটা জানেন না? এটা নিয়ে তো ক’দিন ধরেই ফেসবুকে খুব কথাবার্তা হচ্ছে, দেখেননি?”

সাম্প্রতিককালে অনেকেই হয়তো বন্ধু বা পরিচিতজনদের এমন কথা বলেছেন, বা অন্যদের বলতে শুনেছেন।

এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কারণ আজকাল রাজনীতিই হোক, বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক কোন প্রসঙ্গ বা ঘটনাই হোক, তা নিয়ে মানুষজনের মধ্যে যে আলোচনা-বিতর্ক হয় – যাকে বলে ‘পাবলিক ডিসকাশন’ – তার অনেকখানিই হচ্ছে সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলোয়।

একটা সময় ছিল, যখন এই পাবলিক ডিসকাশন হতো বাড়ির বৈঠকখানায়, চায়ের দোকানে, সভা-সমিতিতে, টিভিতে বা সংবাদপত্রের পাতায়।

কিন্তু এখন সামাজিক মাধ্যমগুলোই যেন হয়ে উঠেছে খবর বিনিময়ের প্রধান জায়গা, আলোচনা-বিতর্ক-মতবিনিময়ের প্ল্যাটফর্ম । যা প্রকাশ্যে বলা যায় না, পত্রিকায় লেখা যায় না, অনেকে তাও বলছেন-লিখছেন এই সামাজিক মাধ্যমে – প্রায় অবাধে।

ফেসবুক-টুইটার-ইনস্টাগ্রাম-স্ন্যাপচ্যাট-ইউটিউব-গুগল-আমাজনের মত টেক জায়ান্টদের জন্য এই দুনিয়াজোড়া জনপ্রিয়তা বয়ে এনেছে বিপুল অর্থ – আর ক্ষমতা।

সেই ক্ষমতার একটা প্রদর্শনী হয়ে গেল সম্প্রতি, যখন ফেসবুক, টুইটার, স্ন্যাপচ্যাট ও ইনস্টাগ্রাম নিষিদ্ধ করলো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে- যাকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি।

গত ৬ই জানুয়ারি ওয়াশিংটনে ক্যাপিটল হিলে হামলায় উস্কানি দেবার পর এসব নিষেধাজ্ঞা ট্রাম্পের সমালোচকদের উল্লসিত করেছে। অনেকে বলেছেন – যাক, যেসব সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এতদিন ভুয়া খবর আর উগ্র-ডানপন্থী প্রচারণা ঠেকাতে প্রায় কিছুই করেনি, এতদিনে তারা কিছু একটা করে দেখিয়েছে। ট্রাম্পের সমর্থকরা এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছেন, বলাই বাহুল্য।

কিন্তু অন্য অনেককে ব্যাপারটা উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তারা প্রশ্ন করছেন, সামাজিক মাধ্যম যদি এভাবে নিয়ন্ত্রকের ভুমিকা নিতে শুরু করে – তাহলে এর শেষ কোথায়?

‘প্রবলেম্যাটিক’

বিশেষ করে ইউরোপের নেতারা বলছেন, সামাজিক মাধ্যমগুলো যেভাবে ট্রাম্পকে নিষিদ্ধ করেছে তা সমস্যাজনক (প্রব্লেম্যাটিক)।

এদের মধ্যে জার্মান চ্যান্সেলর এ্যাঙ্গেলা মার্কেলও আছেন – যার সাথে মি. ট্রাম্পের সম্পর্ক খুবই শীতল। কিন্তু এ বিষয়ে তার উক্তি সবার নজর কেড়েছে।

চ্যান্সেলর এ্যাঙ্গেলা মার্কেলের মুখপাত্র বলেছেন, “মতপ্রকাশের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার । এতে হস্তক্ষেপ করতে হলে তা করতে হবে আইনপ্রণেতাদের তৈরি আইন ও কাঠামোর ভেতর দিয়ে, কোন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত দিয়ে নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের অ্যাকাউন্ট স্থায়ীভাবে বন্ধ করাটা সমস্যাজনক।”

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কমিশনার থিয়েরি ব্রেতঁ ক্যাপিটল হিলের ঘটনাকে ‘সামাজিক মাধ্যমের জন্য ৯/১১র মুহূর্ত’ বলে বর্ণনা করে বলেছেন, “একজন সিইও যদি কোন রকমের যাচাই-বাছাই ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের লাউডস্পিকার বন্ধ করে দিতে পারে – তাহলে এটা হতবুদ্ধি হবার মতো ব্যাপারই বটে।”

যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাট হ্যানকক বলেছেন, সামাজিক মাধ্যমগুলো এখন “সম্পাদকীয় সিদ্ধান্ত নিচ্ছে” এবং “কে কথা বলতে পারবে, আর কে পারবেনা – সেটা ঠিক করে দিচ্ছে।”

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সমালোচক এবং বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদ আলেক্সেই নাভালনি টুইটারের মি. ট্রাম্পকে নিষিদ্ধ করাকে রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপের সাথে তুলনা করেছেন।

এক টুইটে তিনি বলেন, “এটা ঠিক যে টুইটার একটি প্রাইভেট কোম্পানি, কিন্তু আমরা তো রাশিয়া আর চীনে দেখছি – কিভাবে এইসব প্রাইভেট কোম্পানিগুলো সেন্সরশিপের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সবচেয়ে ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছে।”

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

দি ইকনোমিস্ট সাময়িকী ‘বিগ টেক অ্যান্ড সেন্সরশিপ’ নামে এক নিবন্ধে মন্তব্য করেছে, সিলিকন ভ্যালির অনির্বাচিত কিছু নির্বাহীর হাতে বাকস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকা উচিৎ নয়।

টুইটারের প্রধান নির্বাহী জ্যাক ডর্সি নিজে অবশ্য বলেছেন, ট্রাম্পকে ব্যান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি উল্লাস বা গর্ব বোধ করেননি।

তিনি এটাও স্বীকার করেছেন যে ইন্টারনেটকে মুক্ত ও স্বাধীন রাখার ওপর এ পদক্ষেপ একটা “বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত” হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে এই ‘বিগ টেক’-রা

এটা বোঝানোর জন্য একটি ঘটনাই যথেষ্ট।

পার্লার নামে একটি অ্যাপ যা সম্প্রতি টুইটার থেকে বহিষ্কৃত হওয়া ডানপন্থীদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় বিকল্প হয়ে উঠছিল, তাকে কীভাবে এক মুহূর্তে নেই করে দেয় আমাজন – সেই ঘটনাটির কথাই বলছি।

ছবির উৎস,REUTERS

পৃথিবীর বৃহত্তম ওয়েবসাইট হোস্টিং প্রোভাইডার হচ্ছে আমাজনের ওয়েব সার্ভিস বা এডব্লিউএস। এটিই ব্যবহার করতো এই পার্লার। তাদের বিরুদ্ধে সহিংস কন্টেন্ট প্রকাশ করার অভিযোগ আনে আমাজন , নোটিশ দিয়ে দেয় যে আমাজন আর তাদের হোস্ট করবে না এবং ১১ই জানুয়ারি সোমবার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সময় বেলা ১১টা ৫৯ মিনিটের মধ্যে তাদের নতুন একজন হোস্ট খুঁজে নিতে হবে।

ওই সময়সীমা পার হবার ১০ মিনিটের মধ্যেই সারা পৃথিবীব্যাপি ইন্টারনেট থেকে উধাও হয়ে যায় পার্লার।

এটা ছিল সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মগুলো থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ‘উৎখাৎ’ করার জন্য মার্কিন টেক জায়ান্টগুলোর প্রয়াসের একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

গুগল ও অ্যাপলও তাদের অ্যাপ স্টোর থেকে পার্লারকে বাদ দিয়ে দেয়।

প্রযুক্তি ও নৈতিকতা সংক্রান্ত গবেষক স্টেফানি হেয়ার বলছেন, একই ধরণের কারণে বড় মার্কিন টেক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেবার ঘটনা অবশ্য এটাই প্রথম নয়। ২০১৭ সালে শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী ওয়েবসাইট দি ডেইলি স্টর্মার এবং ২০১৯ সালে এইট-চ্যানকেও এভাবে বন্ধ করা হয়েছিল।

গ্যাব নামে একটি উগ্র ডানপন্থী অ্যাপকেও এর আগে অ্যাপ স্টোরগুলো নিষিদ্ধ করেছিল।

আর সম্প্রতি টেক জায়ান্টগুলোর এধরণের পদক্ষেপ নেবার অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০২০-এ ‘ভোট চুরি হয়েছে’ এমন প্রমাণবিহীন দাবি করে যত কন্টেন্ট ছড়িয়েছে – তার সবই মুছে দিয়েছে ফেসবুক।

ছবির উৎস,GETTY/AERIALPERSPECTIVE IMAGES

টুইটার সম্প্রতি কিউএ্যানন নামে একটি ষড়যন্ত্র-তত্ত্ব গোষ্ঠীর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় ৭০ হাজার এ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করেছে।

ক্যাপিটল হিল দাঙ্গার পর ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিষিদ্ধ করেছে টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট ও টুইচ।

ইউটিউব ট্রাম্পের কিছু ভিডিও মুছে দিয়ে বলেছে, তারা মি. ট্রাম্পের চ্যানেলটিকে ‘কার্যত শেষ সুযোগ দিচ্ছে’।

টেক কোম্পানিগুলো কি জো বাইডেনকে খুশি করতে চাইছে?

কেউ কেউ এ প্রশ্ন তুলেছেন, বড় বড় সামাজিক মাধ্যম কোম্পানিগুলো এটা করছে কী উদ্দেশ্যে?

বিবিসির উত্তর আমেরিকা প্রযুক্তি সংবাদদাতা জেমস ক্লেটন বলছেন, সামাজিক মাধ্যম কোম্পানিগুলো খুব ভালোভাবেই জানে যে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিশ্বাস করেন বৃহৎ টেক কোম্পানিগুলো তাদের প্ল্যাটফর্মে ভুয়া খবর ও ঘৃণাসূচক বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করতে যথেষ্ট পদক্ষেপ নেয়নি – যদিও এমন কথা বলাটা একটু সন্দেহবাদীর মত শোনাতে পারে।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

৩রা নভেম্বরের নির্বাচনের আগে মার্কিন সংবাদমাধ্যমে বেশ কিছু বিশ্লেষক বলেছিলেন, বড় বড় টেক কোম্পানিগুলো যদিও ট্রাম্পের সময় বিপুল মুনাফা করেছে – কিন্তু তারা সাধারণভাবে বাইডেনের বিজয়কে স্বাগত জানাবে।

এর পেছনে বহুরকম কারণ ও হিসেব-নিকেশ তুলে ধরেছিলেন বিশ্লেষকরা।

তবে মি. বাইডেন সামাজিক মাধ্যমগুলোয় অবাধে ভুয়া তথ্য ও ঘৃণা ছড়ানোর কড়া সমালোচক।

তিনি নিউইয়র্ক টাইমসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ২৩০ ধারা নামে একটি আইন তিনি বিলোপ করতে চান – যাতে সামাজিক মাধ্যম কোম্পানিগুলোকে তাদের প্ল্যাটফর্মের কনটেন্টের জন্য দায়ী হতে হয়।

জেমস ক্লেটন বলছেন, টেক কোম্পানিগুলো হয়তো এখন দেখাতে চাইছে যে তারা নিজেরাই তাদের প্ল্যাটফর্মে পাহারা বসানোর ক্ষমতা রাখে – এজন্য কোন কঠোর আইনী সংস্কার করার দরকার নেই।

তিনি বলছেন, এটা দেখানোর জন্য মি. ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর দায়ে ব্যবস্থা নেবার চাইতে ভালো পদক্ষেপ আর কী-ই বা হতে পারে?

কীভাবে এর সূচনা হয়েছিল?

বিবিসির সাইবার সংবাদদাতা জো টাইডি লিখেছেন, সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো আসলে প্রাইভেট কোম্পানি এবং এটাই হচ্ছে বাস্তবতা।

“প্রাইভেট ক্লাব যেমন তার সদস্যদের জন্য নিজেদের মত নিয়মকানুন বানাতে পারে, ঠিক তেমনি ফেসবুকের মার্ক জাকারবার্গ বা টুইটারের প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক ডর্সিরও সে ক্ষমতা আছে।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

এখন পর্যন্ত তারা যে গুরুত্বপূর্ণ নিয়মটি করেছে তা হলো রাজনীতিবিদদের কনটেন্ট – যা সাধারণ মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ – তা বিবেচনায় নেয়া। এ ক্ষেত্রে তারা প্রথমদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের খানিকটা সুবিধা দিচ্ছিল।

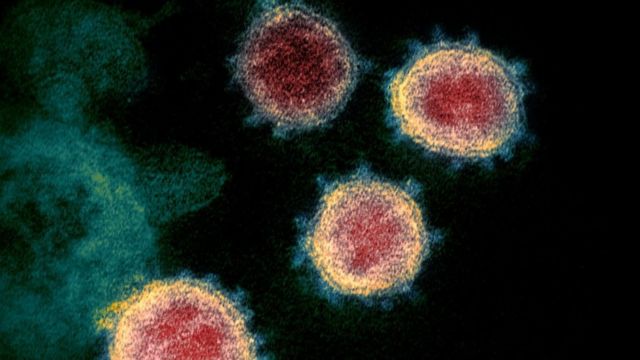

কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারি শুরুর পর ইন্টারনেটে এ নিয়ে ভুয়া তথ্য ছড়াতে থাকায় পরিস্থিতিটা বদলে গেল। মার্চ মাসে কোভিড-১৯ নিয়ে ভুয়া তথ্য ছড়ানোর জন্য ফেসবুক ও টুইটার – ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বোলসোনারো এবং ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোর পোস্ট মুছে দেয়।

মে মাসে ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ বিক্ষোভের সময় থেকে টুইটার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মন্তব্যর সাথে সতর্কতামূলক বার্তা জুড়ে দিতে থাকে।

এ ছাড়া, অতি সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ করার পর গত সোমবারই ফেসবুক ঘোষণা করেছে যে তাো উগান্ডার সরকারের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কিছু অ্যাকাউন্ট মুছে দিয়েছে – কারণ এগুলোর দেশটির নির্বাচনকে প্রভাবিত করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল।

এখন কি সারা বিশ্বেই টেক জায়ান্টদের এরকম পদক্ষেপ দেখা যাবে?

কিছু বিশ্লেষক মনে করেন, সাম্প্রতিক এ ঘটনাগুলো হয়তো বৈশ্বিক ‘টার্নিং পয়েন্ট’ হয়ে উঠতে পারে।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সংক্রান্ত আইনজীবী এবং প্রযুক্তিবিদ হুইটনি মেরিল বলছেন, বৃহৎ টেক কোম্পানিগুলো যে তাদের প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ বা ‘মডারেশনের’ ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনছে – তারই আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

ছবির উৎস,GETTY IMAGES

টুইটারে নিষিদ্ধ হবার আগের কয়েক ঘন্টায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বাকস্বাধীনতা “নিষিদ্ধ” করার জন্য ২৩০ ধারা নামে যুক্তরাষ্ট্রের একটি আইনকে দোষারোপ করেন।

এই আইনে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোকে তাদের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের পোস্টের জন্য দায়ী হওয়া থেকে কার্যত অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

মি. ট্রাম্প এই আইনটি বিলোপ করার হুমকি দিয়েছিলেন।

কিন্তু অন্য অনেকে বলেন, সামাজিক মাধ্যম কোম্পানিগুলোর এই সুরক্ষা তুলে দিলে বরং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষতি হবে। কারণ, তাহলে টেক কোম্পানিগুলো এখনকার চাইতেও বেশি কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হবে।

তবে, টেক কোম্পানিগুলোর ট্রাম্প-বিরোধী অবস্থানে যার খুশি হবারই কথা – সেই পরবর্তী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন কিন্তু বলেছেন, তিনি এই আইনটি বিলোপ করতেই চান।

কারণ তাহলে তার মতে সামাজিক মাধ্যমে কনটেন্টের মডারেশন বাড়বে এবং ফেইক নিউজ বা ভুয়া খবর ছড়ানো কমবে।

তবে এমন বিশ্লেষকও আছেন যারা মনে করেন, মি. বাইডেন প্রেসিডেন্ট হয়ে সামাজিক মাধ্যম কোম্পানিগুলোর ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করবেন এমন ধারণা ভুলও হতে পারে।

পুলক গুপ্ত, বিবিসি বাংলা, লন্ডন